イチゴのしくみを解説~葉っぱ・ランナー・花・実・種のはたらき~

「こびとの農園」は、“農作物の花”をモチーフにした、小さなつまみ細工を制作しています。

野菜や果物の花々は、ふだん目にする機会は少ないけれど、実はとても繊細で驚くほど美しい姿をしています。

イチゴは、白くて小さな可愛い花を咲かせるのをご存知でしょうか?

見慣れた食べ物のなかには、まだ知らない“自然のひみつ”がたくさん隠れています。この記事では、そんなイチゴのからだのしくみや、それぞれの部分がどんなはたらきをしているのかを、ご紹介していきます。

イチゴについて ~イチゴは果物ではなく野菜~

野生種のイチゴは世界各地に分布しているが、現在、私たちがスーパーや市場で手にする大粒のイチゴはオランダイチゴ (学名:Fragaria × ananassa Duchesne ex Rozier) と呼ばれる栽培種で、バラ科オランダイチゴ属の半常緑性多年草です。属名の Fragaria はラテン語で「香る」を意味しており、その名の通り芳醇な香りと甘酸っぱさが人々を魅了してきました。

このオランダイチゴは18世紀にヨーロッパで誕生しました。北アメリカ原産のバージニアイチゴ(F. virginiana)と、南米チリ原産のチリイチゴ(F. chiloensis)が交雑し、その良さを兼ね備えた品種として定着したのです。バージニアイチゴの持つ豊かな香りとチリイチゴの果実の大きさが組み合わさったことで、現代の甘く大粒な果実が実現しました。

英語で「ストロベリー(strawberry)」と言うと、Fragaria属に含まれるイチゴ類全般を指し、キイチゴ属 (Rubus) やヘビイチゴ属 (Duchesnea)などのノイチゴは含みません。一方で、日本語では江戸時代末期に「オランダイチゴ」が導入されるまでは、野山に自生する小さなノイチゴを総称して「苺」と呼んでいたのです。日本で本格的に栽培が始まったのは明治時代以降であり、ここから次第に品種改良が進み、現在のように冬から春を中心に大粒で甘い果実を楽しめるようになりました。

イチゴは甘みと可愛らしい見た目で一般的に「果物」として扱われることが多いですが、植物学的・園芸学的には草本性多年草に分類されます。つまり、木になる果実ではなく「野菜」にあたるのです。しかし日常生活ではくだものとして扱われることが多いため、果実的野菜という便利な言葉で誤魔化しています。

栽培品種には大きく分けて「一季成り」と「四季成り」があります。

- 一季成りイチゴ:低温・短日の期間後、高温・長日条件により開花・結実するため、春にのみ収穫できる品種

- 四季成りイチゴ:花芽分化に必要な条件がないので、春だけでなく夏・秋まで断続的に収穫できる品種

日本のイチゴ生産量は海外規模で比較すると少ないながら、「味」「形」「外観の美しさ」を重視する国として、高品質で多くの品種が作出されています。

イチゴの葉・ランナーについて ~栄養繁殖でどんどん増殖~

イチゴの葉は、3枚の小葉が集まって1つの複葉を形成するのが特徴です。濃い緑色を帯び、縁には細かいギザギザ状の鋸歯(きょし)が見られます。品種や栽培条件によって葉の印象は変わり、丸みを帯びて大きく育つ場合もあれば、細長く鋭い形に近い場合もあります。

イチゴの増え方の大きな特徴は、ランナー(匍匐茎)による栄養繁殖です。ランナーは地面を這うように伸び、その節ごとに新しい株を生み出します。節から伸びた根が土に下りると、やがて株の中心(クラウン)を形成し、自立した株へと成長していきます。

ただし、親株に最も近い子株は栄養のバランスが不安定になりやすく、形の整わない実(奇形果)が発生することがあります。そのため、栽培現場では2番目や3番目にできる子株を来季用の苗として残すのが一般的です。

一方で、果実の収穫を優先する場面では、ランナーを伸ばしたままにすると株の力が分散してしまい、実の品質が下がる原因になります。そこで、開花から結実の時期にはランナーを早めに取り除き、果実に栄養を集中させるのが基本的な管理方法とされています。

イチゴの花

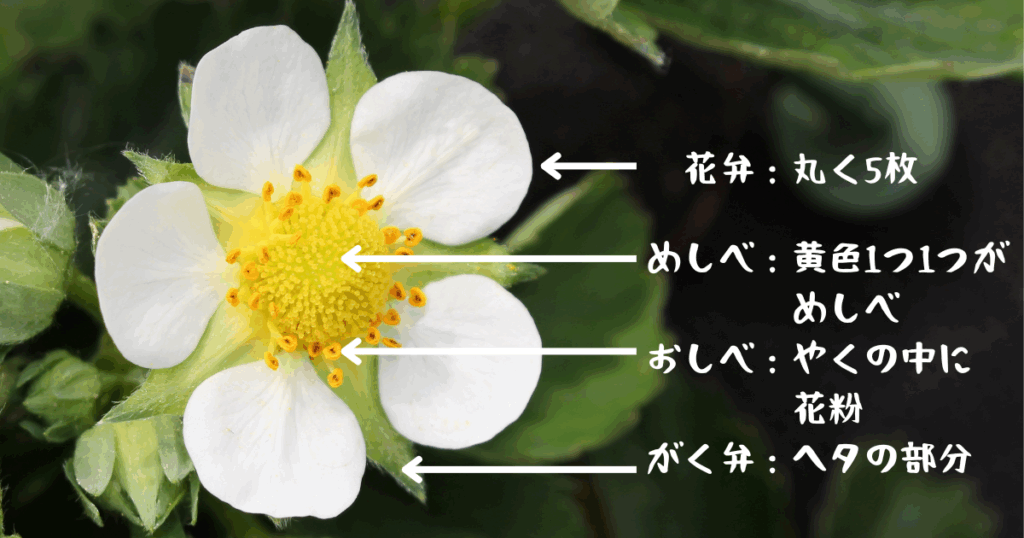

イチゴの花は、白い5枚の花弁を持つのが一般的で、6枚や八重咲きのものも存在します。中心部には多数の雌しべと雄しべが密集しています。

- 花弁:純白またはやや黄味がかった白。丸みを帯び、やさしい印象。

- 雌しべ:中心部に数百もの雌しべが集まり、受粉するとそれぞれが「痩果」になる。

- 雄しべ:花の周囲を取り囲むように多数つき、黄色の花粉をもつ。

- がく片:開花後も果実の上に残るヘタ。イチゴの赤い実の上に緑色の星型はこのがく片。

イチゴの花は両性花で、1つの花に雄しべと雌しべが揃っています。自家受粉は容易ですが、受粉が不十分だと果実の一部だけが膨らんで形がいびつになるため、ミツバチやマルハナバチなどの送粉者の導入・送風機などで他家受粉の誘発は形のよいイチゴ栽培には欠かせません。

イチゴの花言葉は「先見の明」「尊重と愛情」「完全なる善」「幸福な家庭」「あなたは私を喜ばせる」と、白く清楚な花姿だけでなく、ランナーでどんどん増えていく様子・ヨーロッパでの視力回復の伝承・キリスト教の聖なる果物とされる逸話などイチゴ全体に由来することが多く、昔から人と共にあった植物だとわかります。

イチゴの実・種 ~実の部分はどこでしょう?~

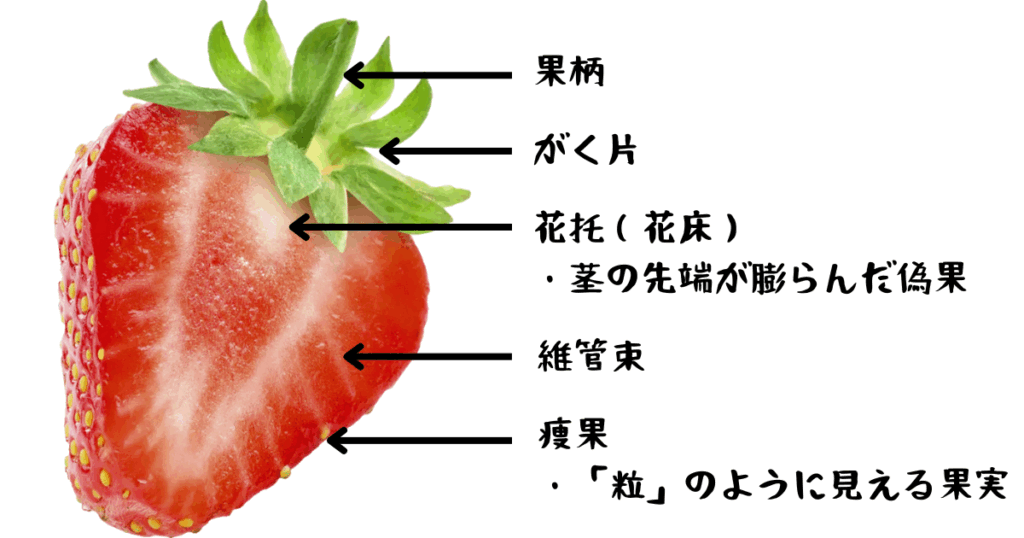

イチゴは一見すると1つの大きな果実のように見えますが、実際には数百もの小さな果実が集合した「集合果」にあたります。私たちが甘くて柔らかい部分として食べている赤い部分は、本来の果実ではなく、花の土台にあたる花托(花床)が大きく膨らんだ偽果です。

表面に散らばる小さなツブツブこそが、イチゴにとっての本当の果実で、痩果(そうか)と呼ばれます。痩果の内部には一粒ずつ種子が収まっています。

イチゴが熟すとは、この粒(果実)が赤くなった状態なので、甘いイチゴを見極めたい際はぜひ参考にしてみてください。

イチゴは先端から熟し始めるという特徴があります。そのため、糖分はヘタ側よりも中央、さらに先端に向かうほど多く蓄積します。食べ方の工夫としては、ヘタの方から口にすると最後に先端の濃厚な甘さを楽しめるため、より一層甘みを感じやすくなります。

イチゴは非常に甘く感じますが、糖アルコールの一種でキシリトールが350mg/100gも含まれているからです。

イチゴはビタミンCの含有量が非常に高い果実として知られています。さらに、赤い色素の正体であるアントシアニンはポリフェノールの一種で、強い抗酸化作用を持ち、目の健康や生活習慣病の予防にもつながると考えられています。加えて、エラグ酸という成分も含まれており、細胞の老化を防ぐ作用や抗がん性についても研究が進められています。

ビタミンC・アントシアニンなどの抗酸化物質は脂肪分と一緒に摂ることで吸収率が高まるので、ヨーグルト・牛乳・練乳と合わせて食べるのは非常に合理的かつ美味しい食べ方です。

アントシアニンなどが含まれるいちご色素の安定性について、低温(特に冷凍)では安定であり、 明所と暗所では暗所の方が安定であることが分かっています(査阪美智子・西村智子.1991.いちごアントシアニン色素についてーその安定性並びにぶどう果皮色素との比較ー 第 1報.甲子園短期大学紀要. 10. 3 -16.)。購入後は、常温でなく暗所・冷所で保存することがおすすめです。

【いちごの注目成分】

- ビタミンC:62mg

- 葉酸:90μg

- カリウム:170mg

- カルシウム:17mg

【いちご 可食部100gあたり成分 七訂日本食品標準成分表より】

最後に

イチゴのからだには、小さな姿からは想像もつかないほど、自然のしくみと命の工夫がぎゅっと詰まっています。

イチゴの葉っぱ・ランナー・花・実・種、それぞれの特徴や役割を知ることで、ふだん何気なく見ている野菜にも、こんなにも繊細で豊かな世界が広がっていることに気づいていただけたのではないでしょうか。そんな自然の営みは、私たちのすぐそばにあって、ほんの少し立ち止まって見つめるだけで、たくさんの発見や感動を与えてくれます。

「こびとの農園」では、そんなイチゴの魅力を、つまみ細工という形でお届けしています。

身近な自然とのやさしいつながりを感じていただけたらうれしいです。

.png)

コメント