スイカのしくみを解説~葉っぱ・つる・花・実・種のはたらき~

「こびとの農園」は、“農作物の花”をモチーフにした、小さなつまみ細工を制作しています。

野菜や果物の花々は、ふだん目にする機会は少ないけれど、実はとても繊細で驚くほど美しい姿をしています。

スイカには、夏の代表のような鮮やかな黄色い花を咲かせるのをご存知でしょうか?

見慣れた食べ物のなかには、まだ知らない“自然のひみつ”がたくさん隠れています。この記事では、そんなスイカのからだのしくみや、それぞれの部分がどんなはたらきをしているのかを、ご紹介していきます。

スイカについて ~スイカは果物ではなく野菜~

スイカ(Citrullus lanatus(Thunb.)Matsum.&Nakai )は、ウリ科スイカ属に属するつる性一年性の草本植物です。

原産は熱帯アフリカのサバンナや砂漠地帯とされ、古代エジプトの壁画に描かれていたり、遺跡から種子が発見されていたりすることから、紀元前4000年代にはすでに人の手で栽培されていたと考えられています。日本に伝わった正確な時期は明らかではありませんが、『鳥獣人物戯画』に似た果実が描かれていることから、平安から鎌倉時代の頃には存在していた可能性があるといわれています。

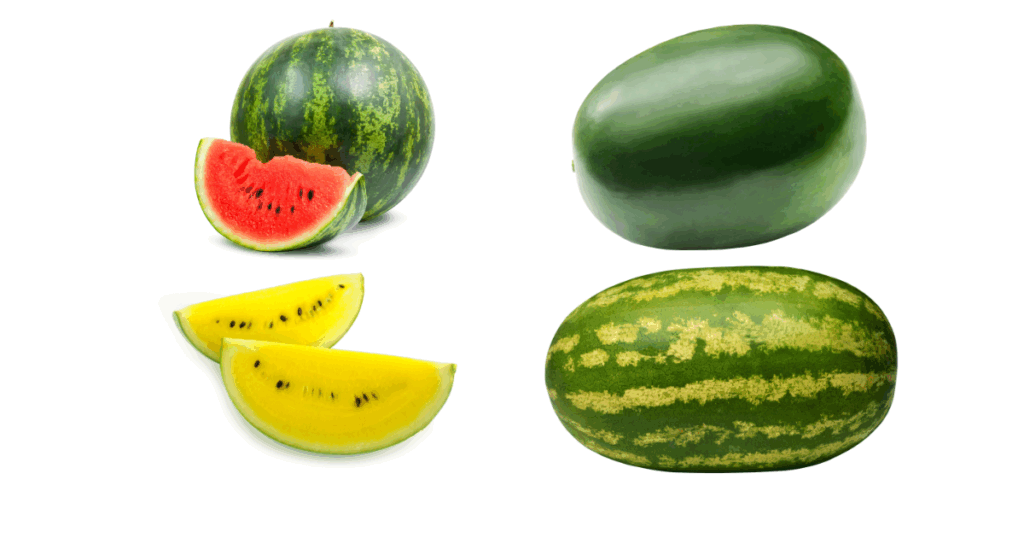

果実は丸形や楕円形で、表皮は緑地に黒い縞模様を持つタイプがよく知られていますが、無地のものや濃緑一色の品種も見られます。果肉は水分を豊富に含み甘みが強く、一般的には赤色ですが、黄色やオレンジ色を呈する品種も存在します。さらに、大玉から小玉までサイズの幅も広く、用途や嗜好に応じて選ばれています。1926年には奈良県農業試験場が、在来品種「権次」と「アイスクリーム」の自然交雑から優良個体を選抜し、黒縞模様を持つ国産品種「大和(やまと)」を育成しました。それ以前は、黒一色の外皮を持ち「鉄かぶと」と呼ばれる品種が主流だったと伝えられています。

呼称については、漢字表記「西瓜」のほか「水瓜」とも表記され、英語では “watermelon” と呼ばれます。現在では夏を象徴する果実として親しまれていますが、かつては収穫期が立秋を過ぎていたことから、俳句などでは秋の季語として扱われてきました。

スイカは甘みと可愛らしい見た目で一般的に「果物」として扱われることが多いですが、植物学的・園芸学的には草本性一年草に分類されます。つまり、木になる果実ではなく「野菜」にあたるのです。しかし日常生活ではくだものとして扱われることが多いため、果実的野菜という便利な言葉で誤魔化しています。

スイカの葉っぱ・つるについて ~どんどん広がるので管理が大変~

スイカの葉は大きく深い切れ込みを持ち、独特な形状をしています。葉の表面には微細な毛が多く生えており、この毛は水分の蒸発を抑えるとともに、乾燥や害虫から植物体を守る働きをしています。1枚あたりの大きさは環境や品種によって幅がありますが、約10〜20cm程度まで広がります。葉は茎やつる全体を覆うように展開し、効率的に光を受けて光合成を盛んに行います。裏面がやや白みを帯びて見える点も特徴で、葉がよく茂るほど果実の肥大や甘さの増加に大きく寄与します。

スイカは一年生のつる性植物で、茎(つる)が地面を這うように数メートルも伸びるのが特徴です。節ごとに葉をつけ、その付け根には「巻きひげ」と呼ばれる器官が発達します。巻きひげは触れたものに絡みつき、株全体を固定して倒れにくくする役割を果たします。つるは親づるから子づる、さらに孫づると次々に分枝して旺盛に広がり、畑一面を覆うほどに繁茂します。

栽培の際には、つるや葉の整理が重要です。一般的な方法として、本葉が5〜6枚に達した段階で親づるの先端を摘み取り(摘芯)、子づるを4本残して整枝し、それぞれから2果程度を収穫する「子づる4本整枝2果どり」という仕立て方が広く用いられています。このように管理することで、養分の分散を防ぎ、果実の肥大と糖度を安定させることができます。

ただし、スイカは連作障害が出やすい作物でもあります。特に「つる割病」などの土壌病害が問題となり、同じ畑でウリ科作物(キュウリやメロン、カボチャなど)を続けて栽培すると病気が発生しやすくなります。そのため、少なくとも4~5年間は同じ畑でウリ科を作らないことが推奨されています。こうした問題への対策として、病害に強いユウガオやカボチャを台木に用いる「接ぎ木栽培」が一般化しており、現在では安定的な収穫を得るための重要な技術となっています。

スイカの花について ~雌雄異花同株で雄花と雌花がある黄色い花~

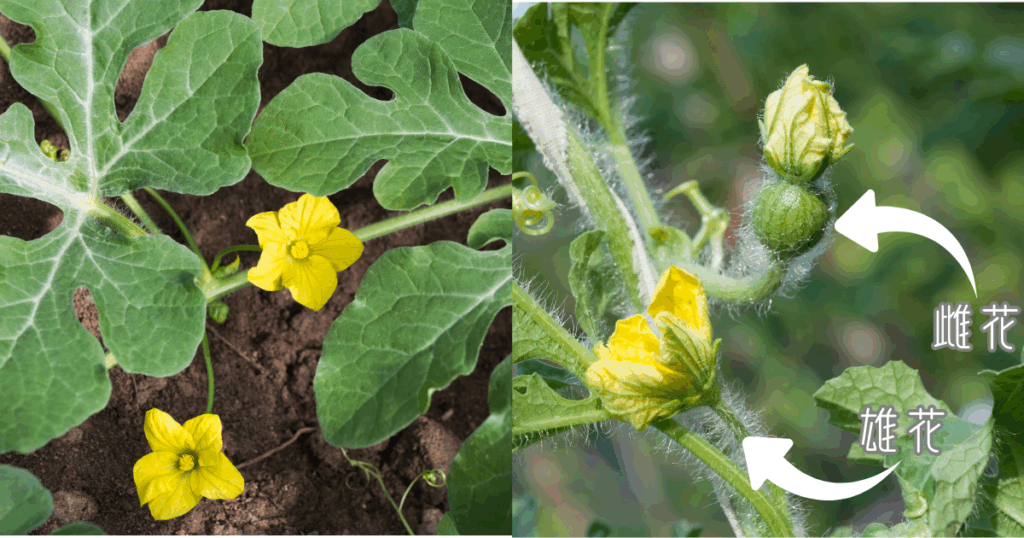

スイカの花は、ウリ科の植物に見られる特徴を備えた小さな黄色い花で、直径は約3cmほどです。花弁は5枚あり、やや丸みを帯びた形が愛らしく、外側には細かな毛が生えているため全体的に柔らかな印象を与えます。

スイカは雌雄異花同株のため、ひとつの株に雄花と雌花の両方が咲きます。雄花は数が多く、つるの節ごとに次々と開花し、花粉を豊富に供給します。これに対して雌花は数が限られており、花の付け根に小さな子房のふくらみがあるのが特徴です。この子房が受粉・受精を経て大きく膨らみ、果実へと成長していきます。雄花と雌花を見分ける際は、この子房の有無が最もわかりやすいポイントです。

果実の品質を安定させるには、どの花を実らせるかの選択も重要です。最初に開く1番花や2番花は、株の生育がまだ十分でないことが多く、良果になりにくいとされています。そのため、実際の栽培では小づるの20節付近に咲く3番花を利用して結実させるのが望ましいとされます。

開花は早朝から午前中にかけて多く見られ(6〜9時頃)、午後にはしぼんでしまう一日花です。受粉は主にミツバチなどの昆虫によって行われますが、天候不順や訪花昆虫の不足でうまくいかないことがあります。その場合、人工授粉が有効な手段となります。人工授粉は早朝の開花直後に行うのが最も効果的で、雄花を花ごと摘み取り、花弁を外したのちに葯を雌花の柱頭に軽くこすりつけて花粉を移します。これにより受粉を確実にし、果実の形や肥大の安定を図ることができます。

スイカの花には、「ずっしりとしたもの」「どっしりとしたもの」「かさばるもの」といった花言葉が付けられています。これは大きく重たい果実を思わせる意味合いで、スイカの豊かな実りや力強さを象徴しているといえるでしょう。

スイカの実について ~塩を振るだけじゃなく、漬けてみよう~

スイカの果実は、雌花の下部にある子房が受粉・受精した後に大きく膨らむことで形づくられます。果実は厚い外皮(外果皮)と、その内側にある柔らかな層(中果皮・内果皮)から成り立っています。食用となる部分は特に中果皮が発達したもので、水分が全体の約9割を占めており、ジューシーさと清涼感のある甘さを楽しめます。

最近では、三倍体系を利用して育成された「種なしスイカ」が広く出回り、食べやすさの面で人気を集めています。さらに、地域によっては観賞用に果実を箱に入れて育て、角ばった「四角スイカ」や「三角スイカ」といった珍しい形のものも作られています。

栽培では、果実を健全に育てるための管理が欠かせません。例えば、実が地面に触れている部分は日光が当たりにくく、色づきが不均一になります。そのため、果実がある程度大きくなった段階で位置を変える「玉直し」を行い、全体がバランスよく熟すように調整します。また、摘果やつるの整枝といった作業も大切で、余分な実を取り除き養分を集中させることで、収穫されるスイカの形や甘さに大きな違いが生まれます。

食文化の面でもスイカの実は幅広く利用されてきました。一般的には果肉をそのまま食べることが多いですが、皮の外側や白い部分を使った「スイカ漬け」という漬物も全国各地に伝わっています。さらに、未熟果(摘果スイカ)を丸ごと漬け込む保存食もあり、無駄なく活用する知恵として受け継がれています(参照:山形発SDGsな漬物 尾花沢の摘果スイカ活用「つや姫に合う」PR_朝日新聞)。また、日本独特の食べ方として「塩を振って食べる」習慣があります。これは「味の対比効果」によって塩味が甘みを強調し、スイカの風味をいっそう引き立てるためです。

栄養面でもスイカは優れた果実です。果肉や種子に含まれるカリウムは利尿作用を持ち、むくみの解消や体温調節に役立ちます。夏場の水分補給や夏バテ予防にも効果的です。加えて、スイカから見つかったアミノ酸の一種「シトルリン」も注目されています。シトルリンには血管を広げて血流を改善する作用があり、冷えやむくみの改善、利尿促進など健康面でのメリットが期待されています。

スイカの種~「西瓜子」として食べられているの知ってますか?~

スイカの起源は乾燥した地域にあり、野生下では果実が動物たちの貴重な水分源となっていました。動物が果肉とともに種を飲み込み、消化されずに排泄することで、種子は遠くまで運ばれ自然に散布されていったと考えられています。つまり、スイカは自らの果実で水分を与える代わりに、種を広範囲に拡散してもらうという巧妙な仕組みを備えていたのです。

人間がスイカを利用し始めたのも、この豊富な水分を求めてのこととされます。やがて果肉だけでなく、栄養豊富な種にも関心が向けられるようになりました。スイカの種には良質なたんぱく質や脂質が含まれており、リノール酸をはじめとする不飽和脂肪酸、鉄分やマグネシウムなどのミネラル類も多く、健康に役立つ成分が豊かに含まれています。

食べ方は地域ごとに特色があります。アジアでは古くから、種を炒って殻を割り、中の仁を食べる習慣が広まっていました。中国では「西瓜子」と呼ばれ、塩や香辛料で味付けした炒り種が酒の肴や菓子として定着しています。日本にも加工品が輸入されており、ナッツのような感覚で手軽に食べられるスナックとして楽しまれています。さらに粉末化して料理に加えるなど、新しい利用法も広がりを見せています。

一方で、日本には「スイカの種を飲み込むと盲腸になる」といった言い伝えがあります。実際には種は消化されるか、あるいはそのまま体外へ排出されるため、健康に悪影響を及ぼすことはほとんどありません。こうした言い伝えは、子どもが不用意に種を飲み込むのを戒めるためのものとも考えられます。

最後に

スイカのからだには、小さな姿からは想像もつかないほど、自然のしくみと命の工夫がぎゅっと詰まっています。

スイカの葉っぱ・つる・花・実・種、それぞれの特徴や役割を知ることで、ふだん何気なく見ている野菜にも、こんなにも繊細で豊かな世界が広がっていることに気づいていただけたのではないでしょうか。そんな自然の営みは、私たちのすぐそばにあって、ほんの少し立ち止まって見つめるだけで、たくさんの発見や感動を与えてくれます。

「こびとの農園」では、そんなスイカの魅力を、つまみ細工という形でお届けしています。

身近な自然とのやさしいつながりを感じていただけたらうれしいです。

.png)

コメント