コーヒーノキからコーヒー豆ができるまで 花→実→生豆→焙煎豆

コーヒー豆がどのようにして生まれるか、ご存じでしょうか?

白く小さな美しい花を咲かせ、やがて赤く色づく果実となり、収穫・焙煎されて、ようやく一杯のコーヒーになります。

私たちが普段何気なく飲んでいるコーヒーは、そんな自然と人の営みが積み重なった奇跡の産物です。

「こびとの農園」では、あまり知られていないこの自然の営みをモチーフに、つまみ細工のブローチを制作しました。

本記事を通して、コーヒーが出来上がる背景を知り、ブローチに込めた想いをより深く味わっていただけたらと思います。

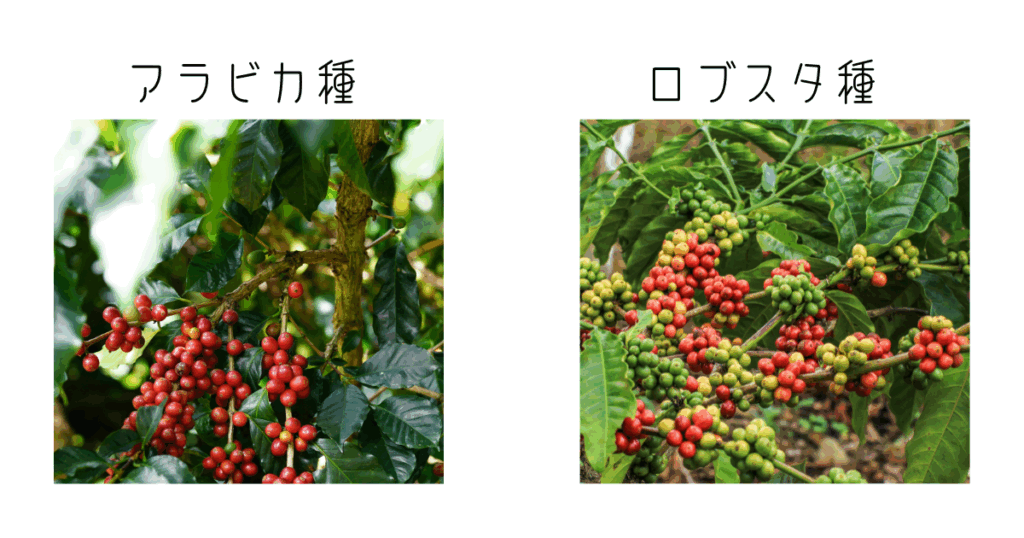

コーヒーノキ(コーヒーの木)について~アラビカ種・ロブスタ種~

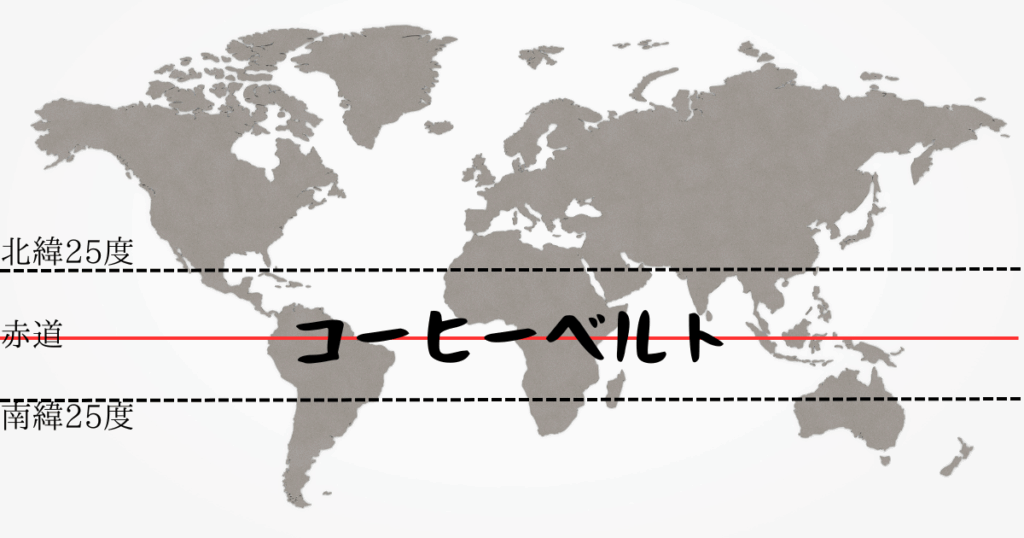

コーヒーの木は、アカネ科コーヒーノキ属の常緑高木で、主な生産地は北緯25度〜南緯25度の間に分布する「コーヒーベルト」と呼ばれる地帯に集中しています。

光沢のある濃緑色の葉・鮮やかな実を持つことから、近年では観賞用植物としても人気です。

コーヒー3原種として「アラビカ種(Coffea arabica)」と「ロブスタ種(Coffea canephora)」「リベリカ種(Coffea liberica)」がありますが、味の劣化・加工のしにくさ・低病害耐性からリベリカ種はほとんど生産されていません。

ここでアラビカ種とロブスタ種の簡単な違いについてまとめます。

| 特徴カテゴリ | 項目 | アラビカ種 (Coffea arabica) | ロブスタ種 (Coffea canephora) |

|---|---|---|---|

| 栽培環境 | 原産地 | エチオピア高地 | 中西部アフリカ低地 |

| 適応環境 | 高地(1,000〜2,000m) 冷涼・湿潤 | 低地(0〜800m) 高温多湿に強い | |

| 病害耐性 | 弱く、管理が必要 | 強く、栽培が容易 | |

| 植物形態 | 樹形 | 横に広がる 枝ぶりで整っている | 直立性で樹勢が強い |

| 葉の形状 | 楕円形で細身 やや波打つ縁 | 幅広く厚みある 質感がしっかり | |

| 葉の色 | 明るめの緑 ややマット | 濃緑で光沢がある ゴワつき感あり | |

| 花と実 | 花の性質 | 芳香が強い | 香りは控えめ |

| 結実パターン | 葉腋に房状に実る | 密集度が高い | |

| 果実(チェリー) | やや小ぶり 果皮が薄い | 大きめ 果肉が厚い | |

| 割れ目 (センターカット) | くっきりとした曲線 (S字にやや湾曲) | 直線的で浅い溝 | |

| 断面(生豆) | 扁平(平たい) 薄め | 丸みがあり やや膨らんでいる | |

| 生理・遺伝情報 | 染色体数 | 44 | 22 |

| 受粉形式 | 自家受粉可能 | 自家受粉不可 (他家受粉のみ) | |

| 味と香り | 香り | 豊かで芳香性あり | 香りはやや弱め |

| カフェイン量 | 約1.0〜1.5% | 約2.0〜2.7% | |

| 市場性 | 世界生産比率 | 約60〜70% | 約30〜40% |

| 主な用途 | スペシャルティ シングルオリジン | ブレンド インスタント エスプレッソ | |

| 市場価格 | 高め | 安め |

アラビカ種(Coffea arabica)

アラビカ種(Coffea arabica)は、エチオピア中部から西部にかけての標高1,000〜2,500メートルの山岳地帯に広がる雲霧林に自生し、現在も世界の高品質なコーヒーの大部分を担う重要な品種です。

アラビカ種が健全に生育するには、年間平均気温が18~21 ℃の範囲内に保たれた冷涼で安定した環境が好ましく、これを超える高温・冷温環境下では「木の生育不良」「風味の劣化」「病虫害が発生」など品質に大きな悪影響が及びます。

また、コーヒーの味わいには土壌の条件のこだわりがかかせません。

有機物を豊富に含む火山灰質の土壌が理想とされ、弱酸性から中性の環境ではまろやかでバランスの取れた風味に仕上がり、酸性度が強くなると酸味が際立つなど、土壌の性質によって味の輪郭が大きく変化します。

こうした気候や土壌などの自然条件が複雑に影響しあうことで、産地ごとの味の個性「テロワール(Terroir)」を形づくっているのです。

非常に繊細で環境の変化に敏感なアラビカ種ですが、バナナやアボカドなどの高木と混植し木陰を作る「シェードツリー栽培」など、その栽培にはさまざまな工夫が凝らされています。

飲料として流通するコーヒーのうち大半は野生種ではなく栽培種で、品種改良が非常に進んでいるため、以下のようなが多くの品種があります。

- ティピカ (C. arabica ‘Typica’):原種に最も近い品種で香りが強く上品な酸味と甘味

- ブルボン (C. arabica ‘Bourbon’):ティピカの突然変異種でカフェインが少なく強い甘み

- カトゥーラ (C. arabica ‘Caturra’):ブルボンの突然変異種で酸味が豊かで渋みが強い

- スマトラ(C. arabica ‘Sumatera’):インドネシア移入種でマンデリンで代表される深いコクと酸味の少なさ

- ムンドノーボ (C. arabica ‘Mundo Novo’):ブルボンとスマトラの自然交配種で酸味と苦みのバランスが良い

- カトゥアイ C. arabica ‘Catuai’):カトゥーラとムンドノーボの交配種で酸味と甘みのバランスが良い

- コナ(C. arabica ‘Kona’):ハワイ移入種でマイルドな口当たりとフルーティーな甘み

- ゲイシャ(C. arabica ‘Geisha’):エチオピア原産の野生種で華やかでフルーティーな味わい

ロブスタ種(Coffea canephora)

ロブスタ種(Coffea canephora)は、中西部アフリカの低地を原産とするコーヒーの一種で、分類上は「カネフォラ種」とも呼ばれることがあります。

アラビカ種やリベリカ種と比較すると、高温多湿な気候への適応力が高く、病害虫にも強いことが大きな特徴です。

また、収穫量が多く安定供給がしやすいことから、大規模栽培や工業的な大量生産に適しており、大規模農園での栽培や工業的な大量生産に適しており、インスタントコーヒーやエスプレッソ用ブレンドなど幅広い用途で活用されています。

ロブスタ種の豆は、アラビカ種の約2倍のカフェインを含み、その含有量の多さが味覚にも明確に表れます。

強い苦味と渋みを持ち、単体での飲用にはやや不向きとされることが多く、深煎り(フレンチロースト、イタリアンロースト)にして、ミルクと合わせるカフェラテやカプチーノなどのベースとして用いられるのが一般的です。

風味の面では、アラビカ種に比べると一般的に評価が劣るとされることもありますが、近年では気候変動によりアラビカ種の栽培適地が減少する中、ロブスタ種の再評価が進んでいます。

なかでも、栽培・収穫・加工工程にこだわった高品質な「ファインロブスタ(Fine Robusta)」の生産が注目されています。

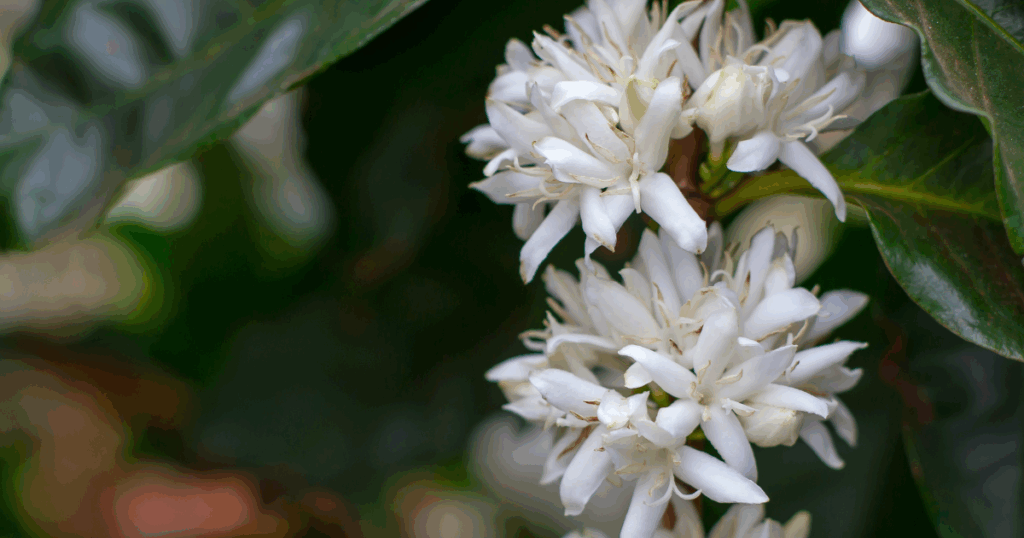

コーヒーの花~ジャスミンのような白い花~

コーヒーの花は、ジャスミンに似た白く小さな五弁花で、見た目も香りも非常に繊細です。

1〜2cm程度の花が、葉と茎の間(葉腋:ようえき)に2~4輪ずつ束になって咲き、開花期には枝全体が雪をまとったように真っ白に彩られます。

その香りは甘く、やさしく、心をほどくような穏やかさがあり、コーヒーの花言葉「一緒に休みましょう」が表すとおり、まさに癒しと安らぎの象徴です。

苗木から育てたコーヒーの木は、およそ4年ほどで初めて花を咲かせます。

わずか2〜3日の命で散っていくのは儚い自然の芸術で、「幻の花」とも呼ばれるほど見ることが難しい花です。

アラビカ種は自家受粉が可能で他の花や昆虫の助けを借りずとも実を結ぶ一方、ロブスタ種は他家受粉が必要で主にミツバチなどの昆虫が花粉を運ぶことで受粉が成立します。

受粉を終えた花は、その場所に緑色の果実(コーヒーチェリー)を実らせます。

コーヒーの実(コーヒーチェリー)~完熟したレッドチェリー~

コーヒーの花が受粉すると、その場所に緑色の果実「コーヒーチェリー(coffee cherry)」が実ります。

チェリーは開花後に徐々に成熟し、アラビカ種では約6〜8か月、ロブスタ種では約9〜11か月ほどかけて赤く色づき、やがて収穫の時期を迎えていくのです。

熟していくにつれて緑色から赤・赤紫色になるのが一般的であるが、品種によっては熟すと黄色になるものがあり、ポルトガル語表記では品種名の後に「アマレロ」、英語表記では品種名の前に「イエロー」と表記され、品種名とともに呼ばれます(例:Yellow Bourbon)。

熟した果実は10日間程度の短期間で収穫され、手摘みによる収穫、落果による収穫などの方法があります。

この果実の成熟度は最終的なコーヒーの品質を左右する重要な要素であるため、完熟した「レッドチェリー」のみを丁寧に手摘みで選別・収穫することが、スペシャルティコーヒーなど高品質な豆づくりにおいて極めて重要です。

レッドチェリーの果肉はライチやスイカに例えられる甘みがあり、わずかにカフェインが含まれており、果肉や外皮を乾燥させて作る「カスカラ(Cascara)」などで利用されることもあります。

なお、コーヒーの収穫期は生産地域の緯度と気候によって異なり、南半球(ブラジル・コロンビアなど)では5〜9月頃、北半球(エチオピア・ケニアなど)では11月~2月頃が主な収穫期です。

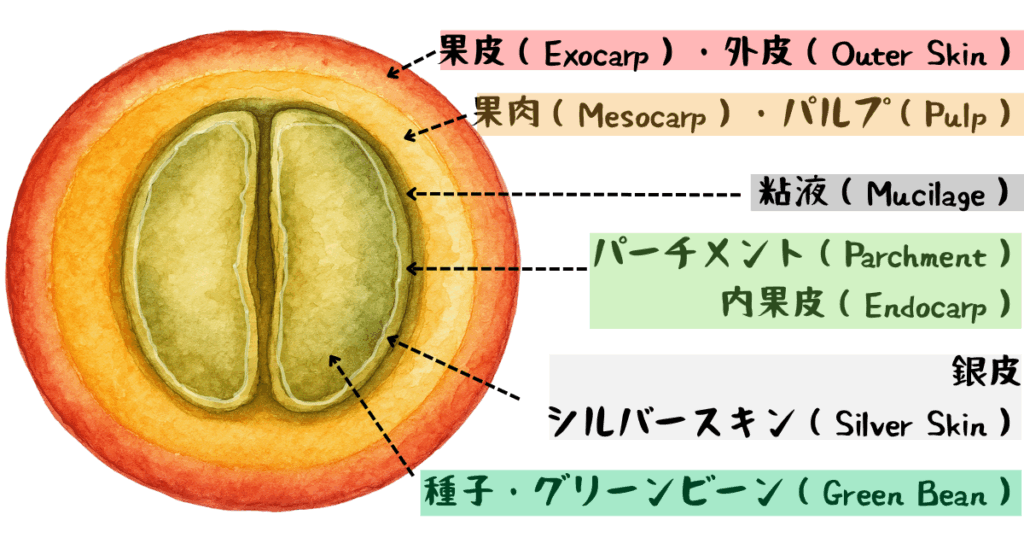

コーヒーチェリーの断面構造

コーヒーチェリー(Coffee Cherry)の断面構造は、外側の果皮から内側の種子(コーヒー豆)まで、いくつかの層によって構成されています。

それぞれの層が、豆の風味や精製方法に大きく関わる重要な役割を担っており、各層については以下の通りです。

【果実の断面構造】

- 果皮(Exocarp):コーヒーチェリーの最も外側の層。熟すと赤・黄・紫などに色づく。

- 果肉(Mesocarp):果皮の内側にある層。柔らかく甘みがある。

- 粘液(Mucilage):ぬるぬるとしたゼリー状の層。糖分とペクチンが多い。

- パーチメント(Parchment):種子を覆う固い殻。脱穀することで中の生豆が取り出される。

- 銀皮(Silverskin):種子表面に薄く付着している膜。焙煎中にはがれてチャフとなる。

- 種子(Bean):通常2粒1組で入っているのが、稀に1粒だけの「ピーベリー(Peaberry)」も存在。

コーヒーの生豆(きまめ)~精製方法が味の決め手~

「生豆(Green Bean)」とは、コーヒーチェリーから果肉や外皮を取り除き、乾燥させた焙煎前のコーヒー豆のことを指します。

厳密には、果実の中にある種子の胚乳と胚芽の部分で、乾燥前は青緑色を帯びた見た目です。

一般に、その年度に収穫され出荷されたコーヒー豆「ニュークロップ」は個性がはっきりとしていて香りにも優れており、前年度に収穫されたコーヒー豆「パーストクロップ」は個性に欠けるが味が落ち着くため、どちらが優れているかは一概には言えず、好みによって評価が分かれます。

生豆の品質は、国や地域によって等級基準が異なりますが、以下のような要素で評価されるのが一般的です。

- 欠点豆混入率(未熟豆・カビ豆・虫食い豆など)

- 異物混入率(小石や殻など)

- スクリーンサイズ(豆の大きさ)

これらの基準に基づいて、生豆はグレード分けされ、品質に応じた価格で取引されます。

コーヒー生豆ができるまで ― 精製(Processing)の工程

収穫されたコーヒーチェリーから生豆を取り出すためには、「精製(Processing)」という工程を行います。

精製とは、果皮・果肉・粘液質などを取り除いて、内部の種子(生豆)を取り出す処理方法です。

どの方法が用いられるかによって、同じ農園・品種でも豆の風味は大きく変化します。

代表的な精製方法は以下の3つです。

| 精製方法 | 概要 | 特徴・風味 |

|---|---|---|

| ウォッシュド(水洗式) | 外皮・果肉・粘液質を機械除去後、発酵槽に入れ水洗後に乾燥 | クリアで酸味が際立つ、クリーンな味わい |

| ナチュラル(乾式) | 果実のまま天日で乾燥させ、乾燥後に果肉を除去 | 甘みとボディ感が強く、果実味のある風味 |

| ハニープロセス(半水洗式) | 粘液質を一部残して乾燥 | 酸味・甘味・コクのバランスがよく、多様な表現が可能 |

コーヒー豆の名前(銘柄)

通常、コーヒー豆はこの生豆の状態で生産地から消費国に輸出され、消費国にあるロースタリーと呼ばれる焙煎業者や、コーヒー豆販売業者・喫茶店主などの手で焙煎されるのが一般的です。

そのため、伝統的に生豆の産地(生産地、集積・出荷地)などがコーヒー豆の名前(銘柄)になっています。

- 国名:コロンビア、ケニア、ブラジルなど

- 山域:キリマンジャロ、ブルーマウンテンなど

- 積出港:モカ、サントスなど

- 栽培地名:コナ、マンデリン、ジャワなど

- 種名や栽培品種名:ロブスタ、ブルボンなど

コーヒーの焙煎豆~浅煎り・中煎り・深煎り~

焙煎豆とは、コーヒーの生豆(Green Bean)に高温の加熱処理「焙煎(ロースト)」を施し、香りと風味を引き出した状態の豆のことです。

焙煎によって、それまで無臭に近かった生豆が芳ばしいアロマとコクを持つコーヒー豆へと変化します。

焙煎の際、生豆に付着していた銀皮(シルバースキン)は剥がれ落ち、乾燥した殻のような残骸「チャフ(chaff)」と呼び、焙煎後に除去されるのが一般的です。

焙煎中にはメイラード反応やカラメル化といった化学反応が進行し、豆は徐々に褐色から黒褐色へと色づいていき、豆の表面に油分がにじみ出ることもあり、これが深みのある味わいとツヤを生み出します。

焙煎豆はその焙煎の強さは「焙煎度(ローストレベル)」で分類し、浅煎り〜深煎りまで段階的に表示され、コーヒーの色・香り・酸味・苦味・カフェイン量に違いが出ます。

一般的に、浅煎りは香りや酸味に優れカフェイン含有量も多いとされ、深煎りは苦味とコクが強く香ばしさが際立ちます。

日本で用いられる主な焙煎度の分類は、浅煎りから深煎りの順に以下の8段階です。

- ライト (light)

- シナモン (cinnamon)

- ミディアム (medium)

- ハイ (high)

- シティ (city)

- フルシティ (Full city)

- フレンチ (French)

- イタリアン (Italian)

コーヒーの焙煎方法

焙煎は200度前後の高温で約10分〜20分程度行われ、温度と時間の調整によって酸味、苦味、甘み、コクといった味のバランスが決まります。

これらの焙煎方法は加熱原理と熱源の違いによって以下のように分類される。

- 直火焙煎

- 熱風焙煎

- 遠赤外線焙煎

- マイクロ波焙煎

- 過熱水蒸気焙煎

- 炭火焙煎(熱風焙煎と遠赤外線焙煎)

- セラミック焙煎(直火焙煎と遠赤外線焙煎)

焙煎は、主に焙煎機(ロースター)と呼ばれる専用機械で行われますが、フライパン・焙烙・手網・ポップコーンマシンなど自家製で行うことも可能です。

まとめ

白く小さな花が咲き、緑の実がふくらみ、やがて赤く熟す果実を焙煎して、ようやく一杯のコーヒーになります。

一粒の豆の背景には、植物としての生命力と、人の知恵と工夫がぎゅっと詰まっているのです。

何気なく飲むコーヒーが、ただの飲みものではなく、自然から届いた贈りものと感じていただきたい。

「こびとの農園」では、そんな目には見えづらい物語を、小さなつまみ細工のブローチにそっと閉じ込めました。

.png)

コメント

コメント一覧 (2件)

My spouse and I stumbled over here from a different website and thought I may as well check things out.

I like what I see so now i’m following you.

Look forward to checking out your web page yet again.

Thank you so much for stopping by—and for the follow! 😊

I’m really glad you like what you see. Hope you and your spouse enjoy exploring the site, and I look forward to having you back again.