カボチャのしくみを解説~葉っぱ・茎・花・実・種のはたらき~

「こびとの農園」は、“農作物の花”をモチーフにした、小さなつまみ細工を制作しています。

野菜や果物の花々は、ふだん目にする機会は少ないけれど、実はとても繊細で驚くほど美しい姿をしています。

黄色いカボチャには、それに似合った可憐な黄色い花を咲かせるのをご存知でしょうか?

見慣れた果物のなかには、まだ知らない“自然のひみつ”がたくさん隠れています。この記事では、そんなカボチャのからだのしくみや、それぞれの部分がどんなはたらきをしているのかを、ご紹介していきます。

カボチャについて ~パンプキン?スクワッシュ?名前がややこしい~

カボチャ(Cucurbita Spp.)は、ウリ科(Cucurbitaceae)カボチャ属(Cucurbita)に属する一年生草本の総称であり、世界各地で重要な食用作物として栽培されている。

原産地はアメリカ大陸であり、紀元前7000年頃には既にメソアメリカ地域で栽培化が始まりました(Smith, B. D. (1997). The initial domestication of Cucurbita pepo in the Americas 10,000 years ago. Science, 276(5314), 932-934.)。その後、16世紀の大航海時代を経てヨーロッパ・アジアへと伝播し、日本には16世紀中頃にカンボジア経由で大分県(豊後国)に漂着したポルトガル船によってもたらされ、ポルトガル語で「カンボジア」を意味する「Camboja」がカボチャの由来になります。

カボチャ以外にも、ポルトガル船が中国の南京が寄港したことから「唐茄子」「南京」「南京瓜」、ポルトガル語のウリ科植物を示すaboboraから「ボウブラ」などの呼び方をされていました。漢字表記「南瓜」は中国語由来であったり南蛮から来た瓜の意味とされています。

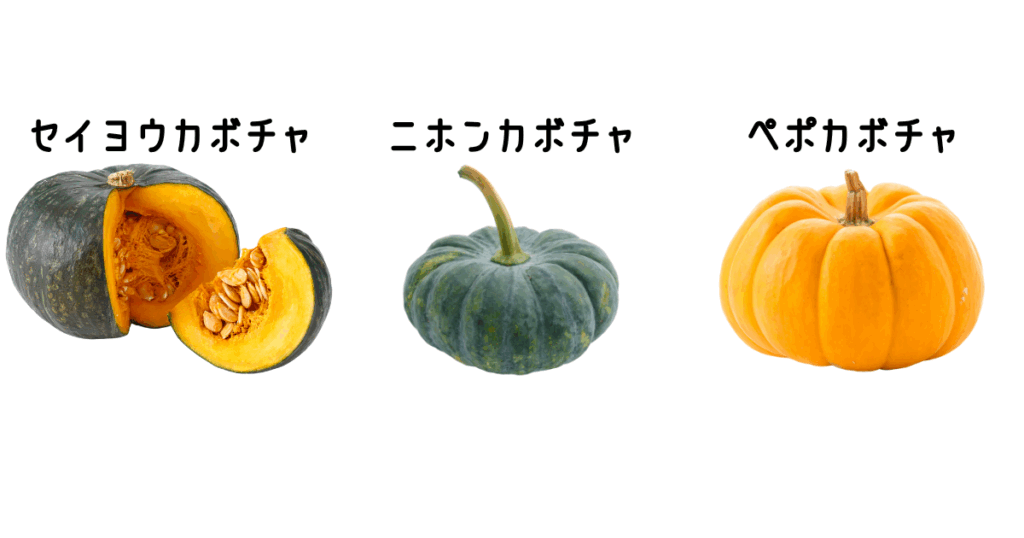

日本で栽培・流通しているカボチャは「セイヨウカボチャ」「ニホンカボチャ」「ペポカボチャ」の3種に大別され、世界ではこれに加え「ニホンパイカボチャ」「クロダネカボチャ」が栽培・流通されています。

- セイヨウカボチャ(Cucurbita maxima Duch.):甘味が強く、ホクホクした食感。「えびす」「栗かぼちゃ」が代表

- ニホンカボチャ(Cucurbita moschata Duch.):水分が多く、ねっとりした食感。「黒皮かぼちゃ」が代表

- ペポカボチャ(Cucurbita pepo L.): 観賞用の「カザリカボチャ」・飼料用の「ポンキン」・「ズッキーニ」が代表

アメリカではオレンジ色の果皮のペポカボチャだけをパンプキン(Pumpkin)と呼び、カボチャの総称はスクワッシュ(Squash)です。

そのため、セイヨウカボチャをWinter squash、ニホンカボチャをJapanese squash、ペポカボチャをSummer squashとも呼ばれます。カボチャ=カボチャ属の総称とざっくりした分け方のせいで、色々な名付けがあって混乱してしまいます。

カボチャの葉っぱ・茎について ~どんどん広がるので管理が大変~

かぼちゃの葉は、品種によって5〜7裂して鋸歯をもつなど形に違いがあり、大きく掌状から心臓形に広がります。

- セイヨウカボチャ:切れ込みは少なく、丸みを帯びる。

- ニホンカボチャ:葉片が角ばっている。

- ペポカボチャ:切れ込みが深く三角形に近い。

表面と裏面には細かな毛状突起(トライコーム)が生えており、乾燥を防ぐほか、害虫から身を守ったり、葉の周囲に独自の小さな環境をつくり出したりする役割を担っている。株全体の姿は一般に地面を這うつる性であるが、なかにはペポカボチャやセイヨウカボチャで、矮性でつるをほとんど伸ばさない品種も確認されています。

茎の断面は五角形に近く、表面には硬い毛が密に生え、節ごとに葉・花・側枝を形成し、同時に巻きひげを伸ばして周囲のものに絡みつき、株全体を安定させます。栽培上よく知られる現象に「つるぼけ」があり、窒素肥料を過剰に施すと葉やつるばかりが旺盛に育ち、肝心の果実がつきません。これを防ぐには、摘心や整枝によって養分の行き先を適切に調整する必要があります。セイヨウカボチャは自然に子づるが発生するが、ニホンカボチャやペポカボチャでは、本葉が5〜10枚程度になったところで摘芯し、子づるを生長させる管理が望ましいです。

カボチャは比較的強健で、痩せ地でも日当たりのよい環境なら旺盛に育ちます。土壌病害に対しても強く、連作も可能とされるが、一方で茎葉は疫病に弱く、水はけの悪い環境では病気が広がりやすい点に注意が必要です。こうした弱点を補う手法として、接ぎ木栽培が広く用いられており、強健な台木を利用することで連作障害や土壌病害に対する抵抗性を高めることができる。また、初夏につるが勢いよく伸び始める時期には、実やつるが直接地面に触れないよう藁を敷くことが推奨されており、病気の予防に効果があるとされている。

カボチャの花について ~雌雄異花同株で雄花と雌花がある黄色い花~

カボチャの花は、ウリ科植物に典型的な鮮やかな黄色をまとい、畑一面の緑のなかでひときわ目を引く存在です。開いた花は直径10センチ前後にもなり、薄く繊毛をもつ花弁が朝の光を浴びて大きく開くさまは、収穫前の畑に短い時間だけ訪れる季節の彩りになります。

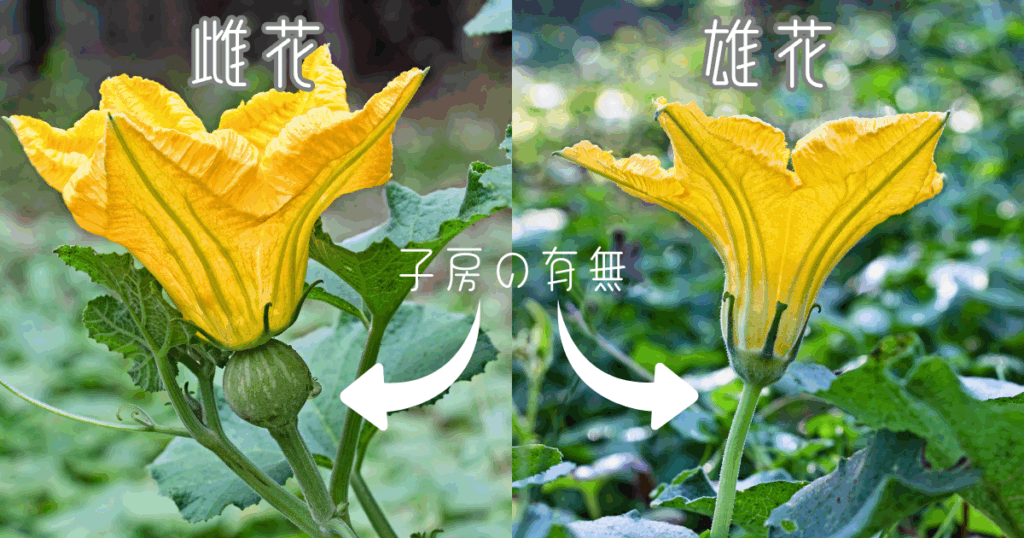

カボチャは雌雄異花同株の作物であり、1つの株に雄花と雌花が分かれて咲くのが特徴です。雄花は株全体で大量に咲き、花粉を供給するとやがて役目を終えて落ちていく。一方、雌花は基部に小さな子房がふくらんでおり、そこに花粉が届けば果実へと発達する。

開花の寿命は極めて短く、多くの花は朝に咲き午後にはしおれてしまい、受粉の成立にはその限られた数時間しか与えられていません。花粉の発芽力は気温が上がるにつれて低下することが知られているため、早朝(8~9時まで)に人工授粉を行うことが多いです。自然界ではミツバチやマルハナバチなどの訪花昆虫が媒介者となるが、昆虫の活動が不十分な環境に受粉させなくてはならないので、人の手での補助が欠かせません。

カボチャの花言葉は、「広大」「広い心」で、大きく育つカボチャを体現した言葉が紡がれています。

イタリアやメキシコでは「花ズッキーニ」として未開花の雄花や小さな果実をつけた雌花が市場に並び、リコッタ・モッツァレッラチーズ・アンチョビを詰めて揚げる料理が定番です。日本でも雄花を天ぷらとして使われることがあり、儚い寿命をもつ花でありながら食卓を豊かに彩ってきました。

カボチャの実について ~ホクホクからしっとりまで、味わい豊かな実~

カボチャは、カロテンをはじめとするビタミン類・ミネラル・食物繊維を豊富に含む緑黄色野菜であり、栄養価が高いのが大きな特徴です。β-カロテンは体内でビタミンAに変換され、抗酸化作用や免疫機能の維持に役立ちます。さらにビタミンEは細胞膜を酸化から守り、食物繊維は腸内環境の改善に貢献します。カリウムや鉄分などのミネラルは血圧調整や造血作用に関わり、日常の健康を支える要素として重要です。

実の特徴は品種ごとに異なります。現在もっとも流通しているセイヨウカボチャは「栗かぼちゃ」とも呼ばれ、デンプンが豊富で加熱するとホクホクとした食感になり、甘みが強いのが特徴です。皮も柔らかくなるため、そのまま食べやすいという利点もあります。一方、古くから日本で栽培されてきたニホンカボチャは黒っぽい果皮に深い溝が刻まれた外観をもち、果肉はしっとりとした粘質で、味は控えめながら独特の風味があります。煮崩れしにくいため、煮物や蒸し料理といった和食によく合います。

おいしいカボチャを見分けるポイントとしては、「ヘタがしっかり乾燥していて周囲がくぼんでいること」「皮が硬くて持つとずっしりと重みを感じること」が挙げられます。完熟しているものほど風味が豊かです。

カボチャは収穫してすぐに食べられますが、しばらく保存することでさらに甘みが増します。これは果実に含まれるデンプン分解酵素の働きによって、デンプンが糖に変わるためです。とくに収穫からおよそ1か月ほど経つと糖化が進み、味のピークを迎えるといわれます。

カボチャの実は栄養面だけでなく、文化的にも大きな意味を持ってきました。

- 日本:冬至にかぼちゃを食べる風習があり、無病息災を願う。

- 欧米:ハロウィンにおけるジャック・オー・ランタンとしての利用。

- 中南米:スープ・シチュー・デザートなど生活に深く根づく。

品種ごとに実の特徴があります。

- セイヨウカボチャ:果柄は丸く膨らみ、果柄が果実に接する部分で丸く膨らむ。

- ニホンカボチャ:黒皮系で平たく縦に深い溝で角張った印象で、果柄は果実に接する部分が五角形に広がる。

- ペポカボチャ:果柄は固く、果実に接する部分がやや広がる程度で細長い。

カボチャの種について ~南瓜子・南瓜仁として生薬にもなる優れモノ~

カボチャの種は炒ってナッツとして食べられたり、「南瓜子・南瓜仁」として生薬として使用されるほか、パンプキンシードオイルの原料になります。

ビタミンE・リノール酸・亜鉛・マグネシウムを含み、前立腺肥大症の予防や抗酸化作用に関する研究も報告されている(Gossell-Williams, M., Davis, A., & O’Connor, N. (2006). Inhibition of testosterone-induced hyperplasia of the prostate of sprague-dawley rats by pumpkin seed oil. Journal of Medicinal Food, 9(2), 284-286.)

食材としては、外側の白い殻を取り除いた「パンプキンシード(ペポ種の一部では殻がない品種もある)」が世界的に流通しており、そのまま焙煎して食べたり、パン・サラダ・グラノーラに加えたりと幅広く利用されています。メキシコではカボチャの種子をすりつぶしたソースで肉や野菜を煮込んだ、ピピアンと言う伝統料理があります。

普段は食べずに捨ててしまうことも多い部分ですが、実は栄養面に優れているのでぜひ食べてみてください。

最後に

カボチャのからだには、小さな姿からは想像もつかないほど、自然のしくみと命の工夫がぎゅっと詰まっています。

カボチャの葉っぱ・茎・花・実・種、それぞれの特徴や役割を知ることで、ふだん何気なく見ている野菜にも、こんなにも繊細で豊かな世界が広がっていることに気づいていただけたのではないでしょうか。そんな自然の営みは、私たちのすぐそばにあって、ほんの少し立ち止まって見つめるだけで、たくさんの発見や感動を与えてくれます。

「こびとの農園」では、そんなカボチャの魅力を、つまみ細工という形でお届けしています。

身近な自然とのやさしいつながりを感じていただけたらうれしいです。

.png)

コメント