キウイフルーツのしくみを解説~葉っぱ・花・実のはたらき~

「こびとの農園」は、“農作物の花”をモチーフにした、小さなつまみ細工を制作しています。

野菜や果物の花々は、ふだん目にする機会は少ないけれど、実はとても繊細で驚くほど美しい姿をしています。

緑や黄色のイメージが強いキウイフルーツですが、可憐な白い花を咲かせるのをご存知でしょうか?

見慣れた果物のなかには、まだ知らない“自然のひみつ”がたくさん隠れています。

この記事では、そんなのからだのしくみや、それぞれの部分がどんなはたらきをしているのかを、ご紹介していきます。

キウイフルーツについて ~キウイの原産国はニュージランドじゃない!~

キウイフルーツ(Actinidia deliciosa および Actinidia chinensis を中心とする品種群)は、マタタビ科マタタビ属に属する落葉性つる植物です。果実は甘味と酸味のバランスが良く、ビタミンCや食物繊維などの栄養を豊富に含むことから、世界中で健康的なフルーツとして親しまれています。

中国に分布するオニマタタビ(シナマタタビ:Actinidia chinensis)がニュージーランドで改良された栽培品種になります。「ニュージランドの国鳥であるキーウィ(kiwi)に因んで命名された経緯」「ゼスプリのキウイフルーツはニュージランド産と日本産(愛媛県・佐賀県・宮崎県など)」があるので、キウイフルーツはニュージランド原産に勘違いされやすいのですが中国が原産国です。

名称表記には「キウイ」「キウィー」「キウイフルーツ」「キーウィーフルーツ」「キーウィフルーツ」「キウィフルーツ」など様々なバリエーションが見られますが、日本においては農林水産省・消費者庁・JAS(日本農林規格)における表記は「キウイフルーツ」が採用されています。

熱帯果樹のようなイメージを持たれることもありますが、実際には耐寒性に優れた果樹であり、最低気温が-10℃程度までであれば越冬も可能です。そのため、日本各地での露地栽培にも適しており、家庭菜園用の苗も広く市販されています。

ネコ科の動物を酩酊したような状態(マタタビ踊り・マタタビ反応)にさせるマタタビ特有の「マタタビラクトン」という成分を葉や茎にも含んでいるため、キウイフルーツの木にはネコが集まりやすいので、野良猫が多い地域での家庭栽培には注意が必要です。猫は注意が必要ですが、キウイフルーツを犬が食べてもアレルギーなど特に健康に害を及ぼすことはありません。

【キウイフルーツの種類】

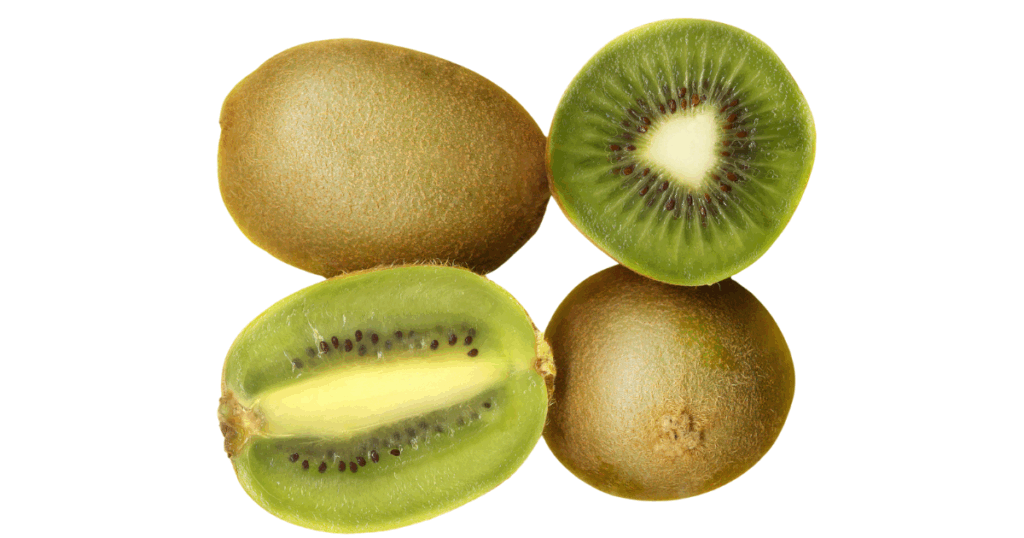

- グリーンキウイ:一般的なキウイで、爽やかな酸味と甘みが特徴です。

- ゴールドキウイ:果肉が黄色く、グリーンキウイよりも甘みが強い傾向があります。

- レッドキウイ:果肉の中心部が赤くなる品種で、珍しい品種です。

キウイフルーツの葉っぱについて ~緑のカーテン~

キウイフルーツの葉は、丸みを帯びたハート型や腎形の形をしており、先端はやや尖っているものの、全体としては丸く柔らかで親しみやすい印象を与えます。

葉の大きさは品種や生育環境によって幅があり、長さは10〜30cm程度と個体差が大きいのが特徴です。代表的な品種「ヘイワード」では、葉が大きく厚みもあり、しっかりとした腎形の形状をしています。一方、「ゴールデンキウイ」などActinidia chinensis系統の品種では、葉がやや薄く、柔らかで、表面の毛(繊毛)も少ない傾向があります。

キウイフルーツの葉には、中央に太くまっすぐな主脈が通り、そこから扇状に側脈が広がる「網状脈」の構造が見られます。葉脈は裏側から立体的に浮き上がって見えるほどはっきりとしており、葉全体に強い骨格を与えています。つるは全体的に褐色の毛に覆われています。

葉縁はギザギザのない全縁で、外側に向かって緩やかに波打つようなうねりが見られます。表面は濃い緑色で光沢があり、裏面には繊毛が密生しているため、触れるとややざらついた手触りです。また、葉と枝をつなぐ「葉柄(ようへい)」は比較的長く太くしっかりしており、品種や栄養状態によっては赤紫色を帯びることがあります。

キウイフルーツは葉の繁茂力が強く、棚仕立てにして「緑のカーテン」として利用されることもあるほどです。しかし、葉が茂りすぎると風通しが悪くなり病害の原因になるため、適切に摘葉を行います。一般的には、果実1個あたり7〜9枚の健康な葉を残すのが望ましく、これにより果実への栄養供給が安定し、品質向上にもつながります。

キウイフルーツの花について ~雌雄異株で雄花と雌花がある白い花~

キウイフルーツの花は、丸く広がった5枚の花弁を持つ、白~淡い黄白色の花です。甘い香りを放ち、ミツバチなどの訪花昆虫を引き寄せます。

開花期は5月下旬から6月上旬にかけてで、花の寿命はおおよそ3〜5日と短く、しだいに淡い黄色に変化しながら散っていきます。枝の葉腋(葉の付け根)に1〜3輪ずつ咲き、すべてが結実した場合には、最初に咲いた花を残して他を摘果するのが一般的です。

キウイフルーツの大きな特徴は雌雄異株である点です。雄花を咲かせる木(雄株)と雌花を咲かせる木(雌株)はそれぞれ異なり、1本の木に雄花と雌花の両方が咲くことは基本的にありません。「雄花」には多数の雄しべがあり、活発に花粉を生産し、中央にある雌しべのような構造は退化しており、受粉や結実の機能は持ちません。一方、「雌花」には発達した柱頭と子房があり、見かけ上は雄しべ(仮雄しべ)も存在しますが、葯や花糸は不稔であり、花粉は機能しません。

キウイフルーツの花言葉は「生命力」「豊富」で、たくさんの花を咲かせ、やがて多くの果実を実らせるその姿が、力強い生命の象徴とされています。

キウイフルーツの実 ~扁平なのが美味しい証~

国産キウイフルーツの収穫時期は10~11月頃です。ただし、キウイフルーツには「隔年結果」という性質があり、果実を樹上で完熟させてしまうと、翌年の果実のつきが悪くなる原因になります。そのため、適熟期に収穫し、その後に「追熟」させて食べごろに仕上げるのが一般的です。

収穫直後のキウイは果肉が硬く、酸味も強いため、そのままでは食味がよくありません。収穫時点の糖度はおおよそ6~8度程度ですが、30~90日間程度の追熟期間を経ることで、糖度は13~15度前後まで上昇します。追熟中にデンプンが糖に変わり、やわらかく甘みのある食感へと変化していきます。

このような追熟の工程があるため、国産キウイフルーツが市場に多く出回る旬の時期は11月~3月頃となります。一方、ニュージーランド産をはじめとする輸入キウイフルーツは、現地が南半球で季節が逆転していることから、4月〜7月頃に旬を迎え、11月頃まで流通します。このように、国産と輸入のキウイを上手に組み合わせることで、ほぼ一年を通してキウイフルーツを楽しむことができます。

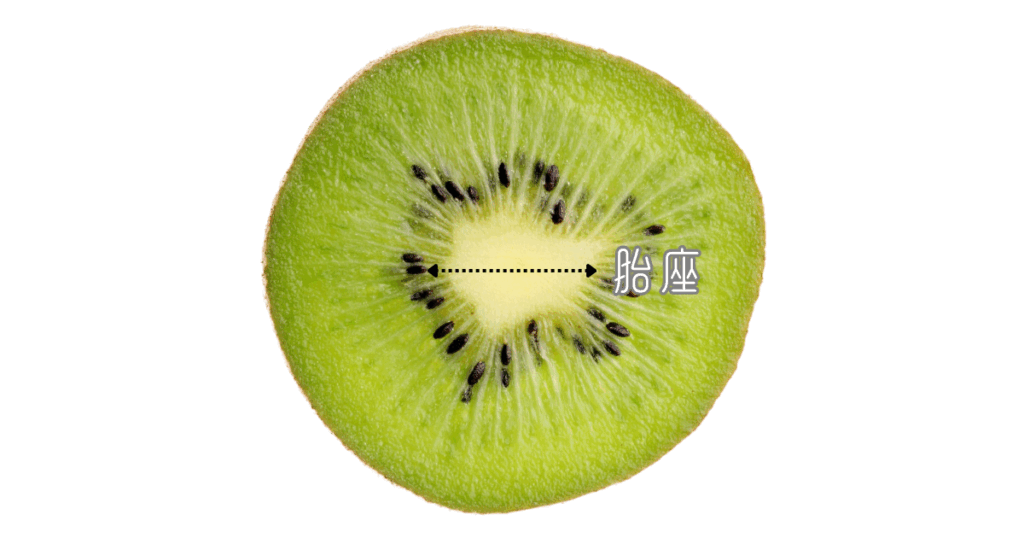

キウイフルーツを輪切りにすると、中心に白い部分があるのがわかります。一見すると芯のように見えるこの部分は「胎座」と呼ばれ、果実が育つ過程で栄養を集中的に蓄えていた場所です。この白い胎座は、甘みが強く、果肉の中でも特に美味しい部分とされています。

実は、美味しいキウイを選ぶとき、この白い部分が大きいことがひとつの目安になります。では、外からその大きさをどう見分ければよいのでしょうか?ポイントは果実のかたちです。一般的に、横にやや広がった扁平なキウイほど、中心の白い部分が大きい傾向にあります。丸くふっくらしたものよりも、少し平たい印象の果実を選ぶと、甘みの詰まった果肉に出会える確率が高くなります。

また、キウイは追熟によって甘みが増す果物です。選んだ果実を指で軽く押してみて、ほんのり柔らかく感じる状態が食べごろのサイン。まだ硬い場合は、室温で数日置いて追熟させると、より甘く美味しくなります。

キウイフルーツは、爽やかな味わいとともに栄養バランスに優れた果物で、1個で1日分の摂取推奨量をほぼまかなえるほどビタミンCが豊富です。さっぱりして食べやすく、お通じ改善に効果のある食物繊維・妊娠中に必要な葉酸など栄養素が豊富なので、妊婦さんに人気があります。そのほか、ビタミンEやポリフェノールなどの抗酸化成分も豊富に含まれ、老化や生活習慣病の予防にもつながります。品種ごとに栄養特性が異なり、グリーンキウイは食物繊維が豊富、ゴールドキウイはビタミンCや糖度が高く甘みが強いといった違いも魅力です。

ヨーグルトと合わせるのも人気の食べ方ですが、たんぱく質分解酵素「アクチニジン」が含まれており、長時間置くとやや苦みが出ることがあります。一方で、この酵素は肉の繊維をやわらかくする働きもあるため、料理の下ごしらえで肉を漬け込む際にも活用できます。

最後に

キウイフルーツのからだには、小さな姿からは想像もつかないほど、自然のしくみと命の工夫がぎゅっと詰まっています。

キウイの葉・花・実、それぞれの特徴や役割を知ることで、ふだん何気なく見ている果物にも、こんなにも繊細で豊かな世界が広がっていることに気づいていただけたのではないでしょうか。そんな自然の営みは、私たちのすぐそばにあって、ほんの少し立ち止まって見つめるだけで、たくさんの発見や感動を与えてくれます。

「こびとの農園」では、そんなキウイフルーツの魅力に加え、地元農作物「ほらどキウイ」の魅力を伝えるため、つまみ細工のブローチを制作しています。

ほらどキウイについて、以下の記事にまとめっているのでご覧ください。

参考記事:岐阜県関市洞戸地区の名産品「ほらどキウイ」を知ってほしい!~キウイフルーツを未来につなぐ取り組み~

身近な自然とのやさしいつながりを感じていただけたらうれしいです。

.png)

コメント