ラディッシュのしくみを解説~葉っぱ・茎・根・花・種のはたらき~

「こびとの農園」は、“農作物の花”をモチーフにした、小さなつまみ細工を制作しています。

野菜や果物の花々は、ふだん目にする機会は少ないけれど、実はとても繊細で驚くほど美しい姿をしています。

人気な根菜であるラディッシュも、淡い紫色・ピンクを帯びたの可憐な花を咲かせるのをご存知でしょうか?

見慣れた野菜のなかには、まだ知らない“自然のひみつ”がたくさん隠れています。この記事では、そんなラディッシュのからだのしくみや、それぞれの部分がどんなはたらきをしているのかを、ご紹介していきます。

ラディッシュについて ~実はピンクだけじゃないんです~

ラディッシュ(学名:Raphanus sativus)は、アブラナ科ダイコン属の野菜で、日本では「二十日大根(はつかだいこん)」という名前で知られています。

地中海沿岸地域〜西アジアが原産地で、日本には明治時代に伝来しました。

名前のとおり、種まきからわずか20日~30日ほどで収穫できることから、家庭菜園の入門野菜としてとても人気です。

ラディッシュといえば、「コメット」「ジュエルレッド」などに見られる赤丸ラディッシュが一般的ですが、「すみれちゃん」「ルビーコメット」の紫丸ラディッシュ、「ピンキー」のピンク丸ラディッシュ、「あかゆきちゃん」の紅白丸ラディッシュなど色んな色が楽しめ、丸ラディッシュだけでなく細長いラディッシュもあります。

また、ラディッシュは根だけでなく、かいわれ大根のように芽(新芽)を生で食べることができるので、家庭菜園で育てる場合は間引きをしたものを無駄なく食べてみてください。

ラディッシュの葉っぱについて ~おひたしや炒め物にして食べてみよう~

ラディッシュの葉っぱは、茎の途中ではなく、根本に近い部分に密集して生えてくるのが特徴で、「根出葉 radical leaf(根生葉・根葉・ロゼット葉)」と呼ばれます。

実は葉の部分もやわらかくクセが少ないため、おひたしや炒め物などにして美味しく食べることができ、レシピサイトで多くの食べ方が紹介されているがあまり知られていません。ホウレンソウや小松菜のように料理に使ってみてください。

根の部分にはビタミンCや消化酵素ジアスターゼが豊富に含まれていますが、葉にはそれに加えて

β-カロテン・葉酸・カリウム・カルシウム・食物繊維といった、身体にうれしい栄養素がたっぷりと詰まっています(参考文献:Gamba, M., Asllanaj, E., Raguindin, PF, Glisic, M., Franco, OH, Minder, B., … & Muka, T. (2021). 大根(Raphanus sativus)の栄養学的および植物化学的特性:系統的レビュー. Trends in Food Science & Technology , 113 , 205-218.)。

ぜひ、「脇役」ではなく「主役」として、ラディッシュの葉っぱも味わってみてください。

ラディッシュの茎・根について ~いつも食べてるのは根の部分~

ラディッシュの茎は、葉を取り除いたあとに残る、付け根に残った中心軸(芯)の部分です。

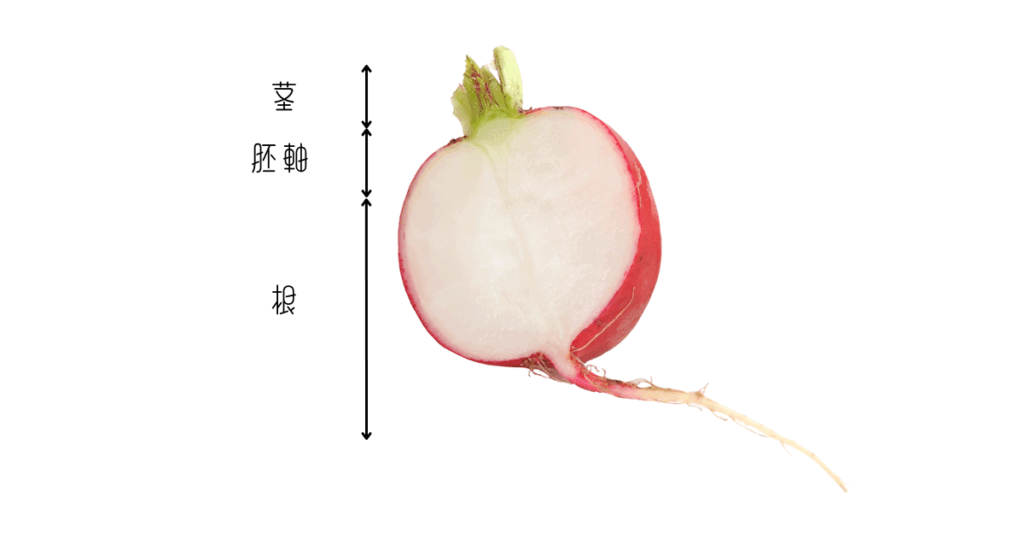

一般的に「赤い丸い部分」として食べられているラディッシュの可食部は、地上に出ている部分が「胚軸(はいじく)」、土の中にある部分が「根」にあたります。

見た目が似ているため「赤カブ」と混同されることがありますが、カブは胚軸がふくらんでできたもの、ダイコン(ラディッシュを含む)は主に根が肥大したものとして分類されます。このように、ぷっくりとふくらんだ部分は、葉でつくられた栄養(主にでんぷんなど)を根にためこむ「貯蔵庫」のような役割を果たしているのです。

ラディッシュの根には、ビタミンやミネラルは葉ほど多くは含まれませんが、でんぷんを分解する酵素「β‑アミラーゼ(ジアスターゼ)」が豊富で、消化を助ける効果があるとされています。

ラディッシュの花・種について ~薹立ち後に見れる儚い十字花~

ラディッシュを収穫せずにそのまま育て続けると、花を咲かせる準備として花茎がぐんと伸びる「薹立ち(とうだち)」が起こります。

薹立ちが始まると、栄養が花の成長に使われるため、「葉がかたくなる」「根にス(空洞)が入る」「辛味が強くなって食味が落ちる」といった変化が見られます。そのため、食用として収穫する場合は、薹立ちは避けたい現象の1つです(参考文献:Manzoor, A., Bashir, M. A., Naveed, M. S., Cheema, K. L., & Cardarelli, M. (2021). Role of different abiotic factors in inducing pre-harvest physiological disorders in radish (Raphanus sativus). Plants, 10(10), 2003.)。

しかし一方で、来シーズンのために種を採る「自家採種(じかさいしゅ)」をするには、あえて薹立ちさせます。

収穫だけでなく、野菜の“本来の姿”に触れることができる貴重な体験です。

ラディッシュの花は、茎の先に総状花序(そうじょうかじょ)と呼ばれるかたちで花をつけ、白い4枚の花びらをもつ小さな花を咲かせます。

これは、アブラナ科の植物に共通する特徴である「十字花(じゅうじか)」と呼ばれる花の形で、花びらが十字に広がるのが特徴です。

この花には「適応力」「機知に富む」といった花言葉も込められています。

花が咲いたあとには、細長いさや(莢)ができ、その中で次の命となる種が育っていきます。

ラディッシュの種は、直径2〜3mmほどの、丸くて小さな粒状の種子です。赤茶色から黄土色の薄い皮に包まれており、表面には細かなしわがあり、触ると少しザラザラとした感触があります。

自家採種した種は、異なる品種同士が交雑している可能性があるため、翌年まいたときにまったく同じ形や味のラディッシュが育つとは限りません。

それでも、どんなラディッシュができるかを見守る楽しみも、自家採種ならではの魅力のひとつです。

最後に

ラディッシュのからだには、小さな姿からは想像もつかないほど、自然のしくみと命の工夫がぎゅっと詰まっています。

ラディッシュの葉・茎・根・花・種、それぞれの特徴や役割を知ることで、ふだん何気なく見ている野菜にも、こんなにも繊細で豊かな世界が広がっていることに気づいていただけたのではないでしょうか。

そんな自然の営みは、私たちのすぐそばにあって、ほんの少し立ち止まって見つめるだけで、たくさんの発見や感動を与えてくれます。

「こびとの農園」では、そんなラディッシュの魅力を、つまみ細工という形でお届けしています。

身近な自然とのやさしいつながりを感じていただけたらうれしいです。

.png)

コメント